采桑畫像磚

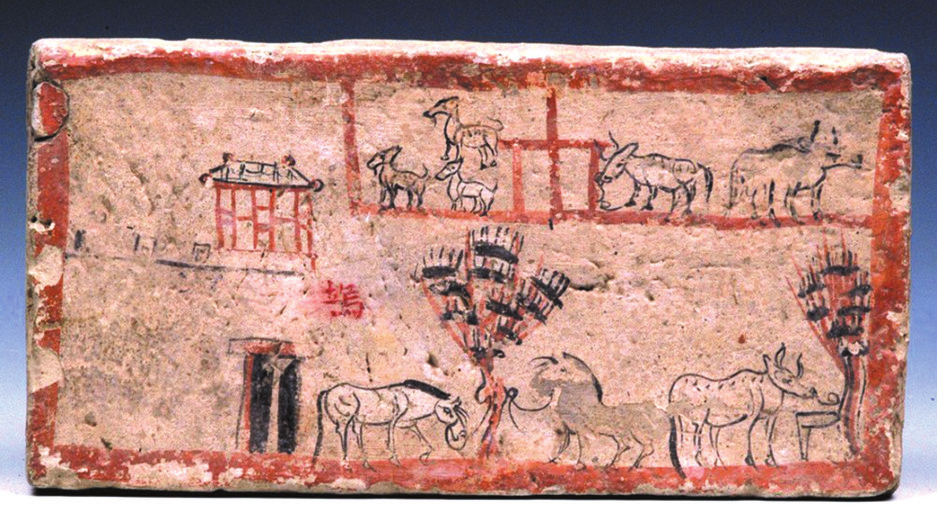

塢壁畫像磚

中國國家博物館舉辦的“圖畫眾生——河西畫像磚上的古人生活”展中,首次大規(guī)模集中展示了河西走廊地區(qū)魏晉時期的258件(套)彩繪畫像磚及相關文物�����,涵蓋甘肅省上至省級、下至市縣級多個博物館的精品����。畫像磚上承漢代畫像磚石的藝術風格,造型鮮活�,題材豐富���,栩栩如生地展示了當時人們的社會生活。

翩然拂動:魏晉人的服飾

酒泉市肅州區(qū)博物館藏的一塊畫像磚�����,摹繪了宗長聽訟的一幕�。磚面上方繪紅色帷幔,帷幔下繪小幾�,裝飾廳堂。畫中人物有三����,正中間是宗長,頭戴納幘的高冠��,著交領長袍����,拱手端坐,頭偏向一方����,正凝神聽取跪在畫面左側一人的稟報,畫面右側立有一名戴介幘�����、著袍的人。袍在先秦時指內衣�����,到東漢已用作外衣����,其形制特點是上衣��、下裳相連����,交領,寬袖����,后逐漸取代了戰(zhàn)國起流行的深衣,上下階層皆可穿����。

魏晉時期女子多以襦配裙。一塊高臺縣博物館藏的畫像磚��,畫面中間繪著一棵繁茂桑樹,樹下左右各立一女在采桑�����。左側女子上半身微向后仰���,著紅色襦衣�,下穿白裙����,露出履尖,右臂下垂��,手拎?;\,左臂向上揚�����,攀住桑枝正在采葉���;右側女子則著白色襦衣���,下穿紅白條紋相間的裙子���,也露出履尖,右手持桑鉤采桑���,左手提?�;\�����。兩名女子的寬袖與裙擺隨其勞作而翩然拂動��,展現(xiàn)出微風中的自然動態(tài)�,頗有魏晉時期繪畫的特色�。

庖廚美饌:魏晉人的飲食

魏晉庖廚畫像磚的內容�����,大致可分作宰牲��、汲水�、炊煮與切菜四種?��?救獯遣菰文撩褡宓牧曀?,有學者考證它最遲自西漢初傳入中原本土。一塊嘉峪關長城博物館藏的畫像磚�����,描繪了仆人呈奉烤肉串給主人的畫面����。主人位于畫面右方,坐于榻上����,戴幘著袍,右手持便面(遮面的扇子)����,榻前置盤以放肉串,其左右分別有朱色榜題����,上書“幼潔”“段清”。仆人位于畫面左方�����,頭戴尖頂帽,左手舉一把串滿烤肉條的“三叉戟”進奉給主人����。主人持便面,既為當時流行習俗����,也為驅散烤肉的煙火以便食用。

閉門成市:魏晉人的住房

庭院是漢代畫像磚石上常見的建筑題材��,也為魏晉畫像磚所延續(xù)���。如高臺縣博物館藏的一塊庭院畫像磚�,磚面正中繪一門樓���,廡殿頂��,雙門扉,門內應為庭院���,門右側立有一人��,似為守衛(wèi)����,左側則為庖廚。

塢壁是東漢時期極具特色的建筑����,由于當時地方豪強勢力急速發(fā)展,廣泛兼并土地�,蔭庇宗族與賓客,形成自己的武裝與生產力量�,逐漸出現(xiàn)了塢、屯����、壁、堡�����、壘��、營���、寨等集生產���、生活��、軍事為一體的建筑���,閉門成市,后來在魏晉時期發(fā)揚光大�����。嘉峪關長城博物館藏的一塊畫像磚���,磚面左側繪一小城���,城墻上筑雉堞,城門上建譙樓��,榜題“塢”字����,塢外繪有兩株樹,還有一群牛馬羊在悠閑吃草���,形象再現(xiàn)了塢的建筑形制�。

載驅載馳:魏晉人的出行

一塊高臺縣博物館藏的出行畫像磚格外傳神�����,該磚原位于高臺駱駝城苦水口1號墓前室南壁����,與其他6塊磚連貫組合,每塊磚繪制2—5人不等���,共同構成一幅長卷式出行圖���,橫貫墓室的三壁,反映了墓主人出行隊伍的宏大與威武���。高臺縣博物館所藏的這塊出行畫像磚位于長隊隊尾��,畫中5人各騎紅���、黑、白三色的馬向右疾馳��,前方有三騎并駕齊驅���,后兩騎則一人牽獵犬����、一人架鷹,緊隨其后�����。五馬鬃毛飛立��,尾巴向后飛揚���,飄出瀟灑的弧度����,以此襯托獵獵的風與行進的急速����,細節(jié)生動。高臺縣博物館藏的另一塊畫像磚����,描繪了馬車的形制。馬車位于該磚中間���,車廂掩閉�,應為衣車的一種�����,拉車的白馬在前飛奔����,旁有一御夫,主人端坐于車廂內����,身子微向前傾,車后跟著仆從���。

牛車也是魏晉時期出行的重要交通工具����。高臺縣博物館藏有一塊東漢彩繪木牛車畫像磚��,牛在前俯首拉車����,車制作精巧�����,由雙轅�、車輿����、帷蓋及車輪組成,車輿前后各有兩扇可開合的車門��,門框涂褐底黑點�,車軸、輪輞及帷蓋涂黑色����,可謂麻雀雖小,五臟俱全�����。

通過畫像磚�����,能夠看到河西走廊地區(qū)安定的社會生產環(huán)境和魏晉人的衣食住行。內容豐富的魏晉畫像磚也展示了那段歷史時期的社會人文風情��。當時的一些風物與習俗�����,在經歷了千余年的歲月之后至今仍在流傳�����,顯示了我們民族文化強大的生命力���。

(責任編輯:盧相汀)