“酒后駕駛”嚴重危害公共安全�,已經(jīng)成為“共識”����。今年5月1日,“醉駕入刑”實施五周年����,通過公安部門“嚴厲”的路面執(zhí)法,我國酒駕形勢得到改善�����。

但目前社會關(guān)注點仍在民警執(zhí)法層面�,卻忽視了酒與車的文化沖突。中國“酒文化”延續(xù)千年之久�����,“我有一壺酒�����,足以慰風(fēng)塵”一條詩句的接龍吸引了1800萬人的參與。而與之相比����,我們的“反酒駕文化”還非常年輕,只是初具雛形�����。要緩解這一狀況����,需要直面我國的酒品產(chǎn)業(yè)和文化的痛點���,讓內(nèi)因發(fā)揮作用��。

研究表明����,我國內(nèi)地消費者普遍不清楚飲料���,酒標簽中印刷有警示語�。我國缺少酒品標簽設(shè)計標準�����,雖然有些社會企業(yè)已有意識加入警示語,但由于沒有內(nèi)容���、格式��、字體���、印刷等相關(guān)標準要求,就連同一家公司不同地區(qū)出產(chǎn)的酒品標簽都不盡相同�。標準化具有文化價值,影響著社會的公益情懷�。而我國酒品消費多為20-50歲的青壯年,與駕駛?cè)巳后w在年齡上高度重疊�����。非健康的“酒文化”和“反酒駕”意識的淡漠�,對禁止酒后駕車管理帶來了一定困擾。

對此�����,我們對比了國外的做法��,可以發(fā)現(xiàn)——

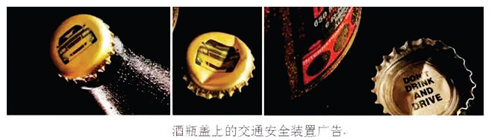

美國將警示語作為酒品包裝的強制性標注內(nèi)容,要求飲料��,酒的品牌標簽��、獨立的前標簽或者背標簽���、側(cè)標簽都應(yīng)獨立�,并有別于標簽中其他信息地標示:“政府警示�����,根據(jù)普通外科醫(yī)生建議����,孕婦不應(yīng)該飲酒���,以防止新生兒缺陷�����,飲酒會減弱個人駕駛車或操控機械的能力并可能引發(fā)健康問題�?���!贝送?國外的產(chǎn)品包裝設(shè)計上也植入了公益理念�。如上圖廣告可對飲酒人群針對性的進行廣告宣傳��,采用打開酒瓶蓋必須以破壞“車輛”為代價的形式�����,傳達喝酒不能開車的安全理念�。

國外還有很多倡導(dǎo)理性飲酒的專門組織,多數(shù)酒類集團���、品牌都是其成員�,例如英國的Drinkaware基金會���、美國反對酗酒司機的母親組織(MADD)�����、南非安全到家組織等���。利用洗手間、衛(wèi)生間等公共室內(nèi)環(huán)境����,針對具有交通違法傾向的人群進行交通安全宣傳��。

酒駕危害不亞于食品安全�����,誰都沒辦法置身事外��?�!昂染撇婚_車��,開車不喝酒”應(yīng)該成為全民的訴求��?!拔矣幸粔鼐?�,足以慰風(fēng)塵”后面應(yīng)該緊跟“喝了這杯酒����,就從頭來過吧”�。如果可以逐步嘗試將交通安全理念植入城市景觀和文化,便可喚醒社會對“反酒駕”的積極關(guān)注和參與��。在此基礎(chǔ)上推動相關(guān)法律法規(guī)完善、行業(yè)組織自律��、社會輿論監(jiān)督����,使交通安全社會共治體系機制化、長期化�,從共知到共識,再到共治�,為酒文化注入“反酒駕”的健康因子。(來源:122交通網(wǎng))

(責(zé)任編輯:盧相?��。?br />